「社内のファイルサーバーが古くなってきた…」

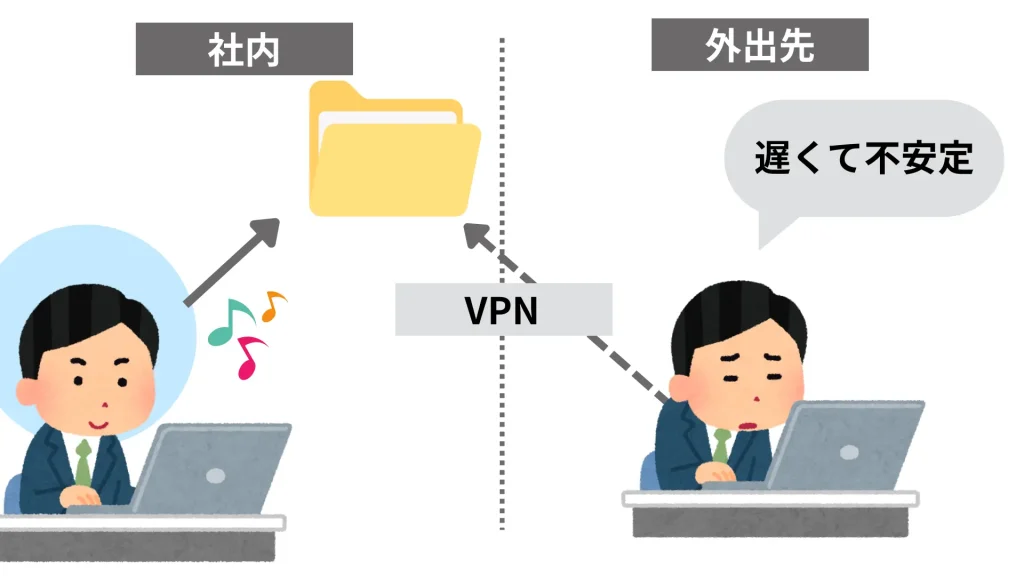

「テレワーク中、VPNに繋がないとファイルにアクセスできなくて不便…」

「容量がいっぱいで、サーバーを増設すべきか悩んでいる」

長年、多くの企業で情報の保管庫として活躍してきた「ファイルサーバー」。しかし、働き方が多様化する中で、その運用に限界を感じ始めている担当者の方も多いのではないでしょうか。

その有力な移行先として注目されるのが、Microsoft 365に含まれる「SharePoint Online」です。しかし、「本当にSharePointをファイルサーバーの代わりにできるのか?」という疑問は尽きません。

この記事では、SharePointをファイルサーバーとして使うことを検討している方に向けて、従来型のファイルサーバーとの本質的な違いを、具体的なメリットも交えながら徹底的に比較・解説します。

【本質的な違い】「保管庫」から「共同作業の場」へ

比較に入る前に、最も重要な違いを理解しておきましょう。

- 従来型ファイルサーバー:主な目的はファイルの「保管」です。PCのフォルダと同じように、階層構造でファイルを整理・保存する、いわば「電子的なキャビネット」です。

- SharePoint Online:ファイルの保管はもちろんですが、その本質は「ファイルを使って、チームで共同作業を行う」ためのプラットフォームです。ファイルを軸にしたコミュニケーションや、業務プロセスの効率化までを視野に入れています。

この思想の違いが、これからご紹介する具体的な機能差に繋がっていきます。

【機能比較】SharePoint vs 従来型ファイルサーバー

| 比較項目 | SharePoint Online | 従来型ファイルサーバー |

| アクセス方法 | インターネットさえあれば、いつでもどこからでもアクセス可能 | 原則、社内ネットワーク内から。社外からはVPN接続が必要 |

| 検索機能 | ファイル名だけでなく、ファイルの中身(本文)まで検索可能 | 基本的にファイル名のみの検索 |

| 共同編集 | 複数人で同時に同じWordやExcelファイルを編集できる | 一人がファイルを開いていると、他の人は編集できない(排他ロック) |

| バージョン管理 | 自動で変更履歴が保存され、いつでも過去の状態に戻せる | 手動でファイル名(_v2, _最終版など)を変更して管理する必要がある |

| 外部共有 | ファイル単位で、パスワードや有効期限付きの安全な共有リンクを発行可能 | フォルダ単位での権限設定が基本。安全な外部共有は難しい |

| 管理・コスト | ライセンス費用のみ(ハードウェア不要)。Microsoftが保守・運用 | サーバー本体の購入費用、電気代、OSの更新、保守・運用コストが必要 |

| スマホ対応 | 専用アプリで、スマートフォンやタブレットからも快適に閲覧・編集可能 | VPNアプリなどが必要で、操作性はPCに劣る |

比較表を深掘り解説!SharePointならではの3つの大きなメリット

上記の比較表で挙げたSharePointの強みは、日々の業務をどのように変えるのでしょうか。特にインパクトの大きい3つのメリットを、具体的に解説します。

メリット1:場所を選ばないアクセス性で、働き方が変わる

従来型のファイルサーバーは、社内ネットワークに接続していることが前提でした。そのため、テレワーク中の自宅や出張先からファイルにアクセスするには、手間のかかるVPN接続が必須。接続が不安定で、作業が思うように進まない、という経験をした方も多いのではないでしょうか。

SharePointなら、インターネット環境さえあれば、PCのブラウザやスマートフォンの専用アプリから、いつでもどこでもファイルにアクセスできます。テレワーク中の自宅はもちろん、移動中の電車内からでも、安全にファイルを確認・編集することが可能になるのです。これは、柔軟な働き方を実現する上で、非常に大きなメリットです。

メリット2:探す時間を劇的に削減する「全文検索」

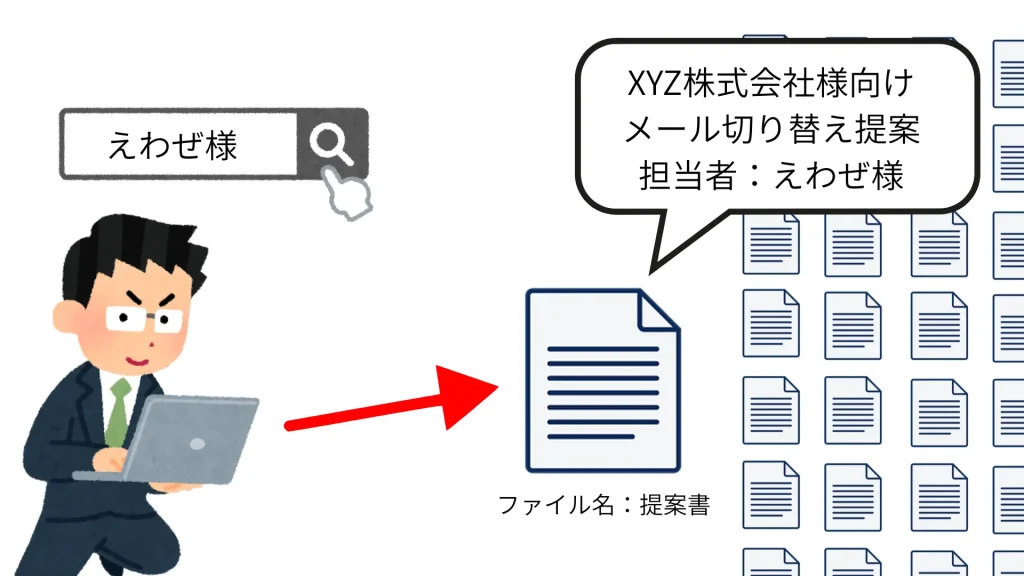

「あのファイル、どこに保存したっけ…?」ファイルサーバーで、目的のファイルが見つからずに、フォルダを一つひとつ開いて探した経験はありませんか?従来のファイルサーバーの検索は、基本的にファイル名しか対象にしていませんでした。

SharePointの検索機能は、ファイルの中身(本文)まで検索対象とします。例えば、「株式会社〇〇」という取引先名で検索すれば、ファイル名に含まれていなくても、提案書や議事録のWordファイル、さらにはPDFの中まで探し出してくれます。「ファイルを探す」という、目に見えないけれど膨大な時間を、SharePointは大幅に削減してくれるのです。

メリット3:ファイルの「先祖返り」を防ぐ、共同編集とバージョン管理

ファイルサーバーで最も起こりがちなトラブルが、複数人でのファイル更新です。「〇〇さんが編集中です」というメッセージが表示されてファイルが開けなかったり、誰かが古いファイルに上書きしてしまい、変更内容が消えてしまったり(先祖返り)…。

SharePointなら、複数人が同時に同じExcelファイルを開き、リアルタイムで編集できます。もう、誰かの編集が終わるのを待つ必要はありません。さらに、ファイルが上書き保存されるたびに、SharePointが自動で変更履歴(バージョン管理)を記録します。「提案書_v2」「提案書_最終版」といった手動でのファイル名管理は不要になり、いつでも過去の状態に戻せるという安心感のもと、チームでの共同作業がスムーズに進みます。

他社の成功事例から、自社DXのヒントを得ませんか?

「機能の違いは分かったけれど、実際にファイルサーバーからSharePointに移行した会社は、どんな効果があったんだろう?」

具体的な事例が気になる方も多いのではないでしょうか。そんな方のために、様々な業種・規模の中

小企業様が、Microsoft 365を導入してどのように課題を解決したかをまとめた『中小企業の導入成功事例【厳選10選】』をご用意しました。他社の成功事例から、自社での活用のヒントを見つけてみませんか?

▼[中小企業の導入成功事例【厳選10選】を無料でダウンロードする]

自社に最適なプラン、診断してみませんか?

SharePointが自社に合っているかもしれない、と感じたら、次に気になるのが「どのプランを選べば、これらの機能が使えるのか?」という点です。そんな疑問を解決するために、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、貴社に最適なプランがわかる『Microsoft 365 ライセンス診断』をご用意しました。まずは、自社にぴったりのプランを診断してみましょう。

▼[「Microsoft 365 ライセンス診断」で最適なプランを見つける]

SharePointとファイルサーバーに関するよくある質問(FAQ)

- QSharePointへのファイル移行は、自社でもできますか?

- A

ファイルの量が少なく、フォルダ構成がシンプルであれば、ドラッグ&ドロップでの手動移行や、Microsoftが提供する無料の「SharePoint Migration Tool」を使って、自社で行うことも可能です。ただし、データ量が膨大であったり、複雑なアクセス権を再現したい場合は、専門のパートナーに相談することをお勧めします。ぜひWITHWITへご相談ください。

- QSharePointの容量は、ファイルサーバーと比べて十分ですか?

- A

Microsoft 365の法人向けプランでは、組織全体で1TBの基本容量に加え、ライセンスユーザー1人あたり10GBの容量が追加されます。多くの中小企業にとっては十分な容量ですが、動画や設計データなど、非常に大きなファイルを扱う場合は、事前に必要な容量を試算しておくことが重要です。

- Qインターネット経由だと、社内のファイルサーバーより動作が遅くなりませんか?

- A

通信環境によっては、ブラウザでの操作が遅いと感じる場合もあります。しかし、OneDriveの同期機能を使えば、SharePoint上のファイルをPCのエクスプローラーと同期させ、ローカルのファイルと同じような感覚で、高速に操作することが可能です。

- Qクラウドに会社の全ファイルを置くのは、セキュリティが心配です。

- A

SharePointは、Microsoftの堅牢なデータセンターで管理されており、データの暗号化や不正アクセス対策など、多くの場合、自社で運用するファイルサーバーよりも高いレベルのセキュリティが確保されています。

- QすでにTeamsを使っていますが、それとSharePointはどう違うのですか?

- A

実は、Teamsのチャネルで共有されたファイルは、すべて裏側にあるSharePointサイトに保存されています。つまり、すでにTeamsを使っている時点で、貴社はSharePointのファイルサーバーとしての機能を、間接的に利用しています。

まとめ:「サーバーの入れ替え」ではなく「働き方のアップデート」

SharePointをファイルサーバーの移行先として検討することは、単なる「古い箱から新しい箱へデータを移す」作業ではありません。それは、ファイルの「保管」中心の働き方から、ファイルの「共同作業」中心の、より生産性の高い働き方へとアップデートする、重要な経営判断です。

ぜひ、この記事を参考に、あなたの会社にとって最適な情報共有の形を見つけてください。

Microsoft 365に関するご相談やお悩みがございましたら、ぜひ株式会社WITHWITまでお気軽にお問い合わせください。

数あるクラウドサービスの中でMicrosoft 365 に特化してきたからこそ導入前から導入後の定着に至るまで、幅広いご相談に対応いたします。